Bei der Schüss handelt es sich um ein Gewässer mit erhöhtem Koordinationsbedarf, weshalb im Kanton Bern ein Gewässerrichtplan erarbeitet wird. An dieser Stelle finden Sie Informationen über den aktuellen Stand der Planungs- und Umsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Gewässerrichtplan Schüss.

Gewässerrichtplan 1998

Nach den verheerenden Hochwassern von 1990 und 1991 erarbeitete der Kanton, in Zusammenarbeit den betroffenen Gemeinden, den ersten kantonalen Gewässerrichtplan für die Schüss ab Renan bis zur Mündung in den Bielersee. Diese Zusammenarbeit führte 1995 zur Gründung des Wasserbauverbands der Schüss (SAES, Syndicat d'aménagement des eaux de la Suze).

Da in diesem ersten Gewässerrichtplan noch nicht alle aus heutiger Sicht erforderlichen Themen integriert waren und neue Erkenntnisse wie beispielsweise die Gefahrenkarten zusätzliche oder andere Bedürfnisse entlang der Schüss aufzeigten, wurde beschlossen, den bestehenden Gewässerrichtplan durch einen neuen, modernen Gewässerrichtplan zu ersetzen.

Grundlagen und Ziele

Gewässerrichtplan: Wie sieht die kantonale Gesetzgebung aus?

- Der Begriff des Gewässerrichtplans (GRP) ist im revidierten Wasserbaugesetz (WBG) verankert, welches 2015 in Kraft getreten ist.

- Der Regierungsrat erlässt für Gewässer mit erhöhtem Koordinationsbedarf einen Gewässerrichtplan, soweit für diese noch keine überkommunale Richtplanung besteht (Art. 16 Abs. 2 WBG).

- Die Gewässerrichtpläne werden von den Oberingenieurkreisen unter Mitwirkung der betroffenen Gemeinden und interessierten kantonalen Fachstellen erarbeitet (Art. 18 Abs. 1 WBG).

Was sind die Ziele des GRP?

- Der GRP beschreibt in Grundzügen, wie in bestimmten Einzugsgebieten die Ziele des Wasserbaugesetzes erreicht werden sollen und wie die Abstimmung der wasserbaulichen Massnahmen auf andere raumwirksame Tätigkeiten erfolgen soll (Art. 17 Abs. 1 WBG).

- Der GRP bezeichnet insbesondere folgende Elemente:

- Massnahmen zum Schutz vor Hochwasser

- Massnahmen zur Revitalisierung

- Der benötigte Raum, welcher für die Umsetzung dieser Massnahmen reserviert werden soll.

Welcher Nutzen bietet der GRP den Gemeinden?

Übersicht

Der GRP hilft den Gemeinden die in ihrem Gebiet erforderlichen Wasserbaumassnahmen zu identifizieren und verschafft dadurch einen Überblick.

Festlegung von Prioritäten

Der GRP ermöglicht den Gemeinden, gezielt Prioritäten für Wasserbaumassnahmen entlang der Schüss zu setzen.

Koordination

Falls erforderlich, regelt der GRP die Koordination der wasserbaulichen Massnahmen entlang der Schüss mit den Nachbargemeinden.

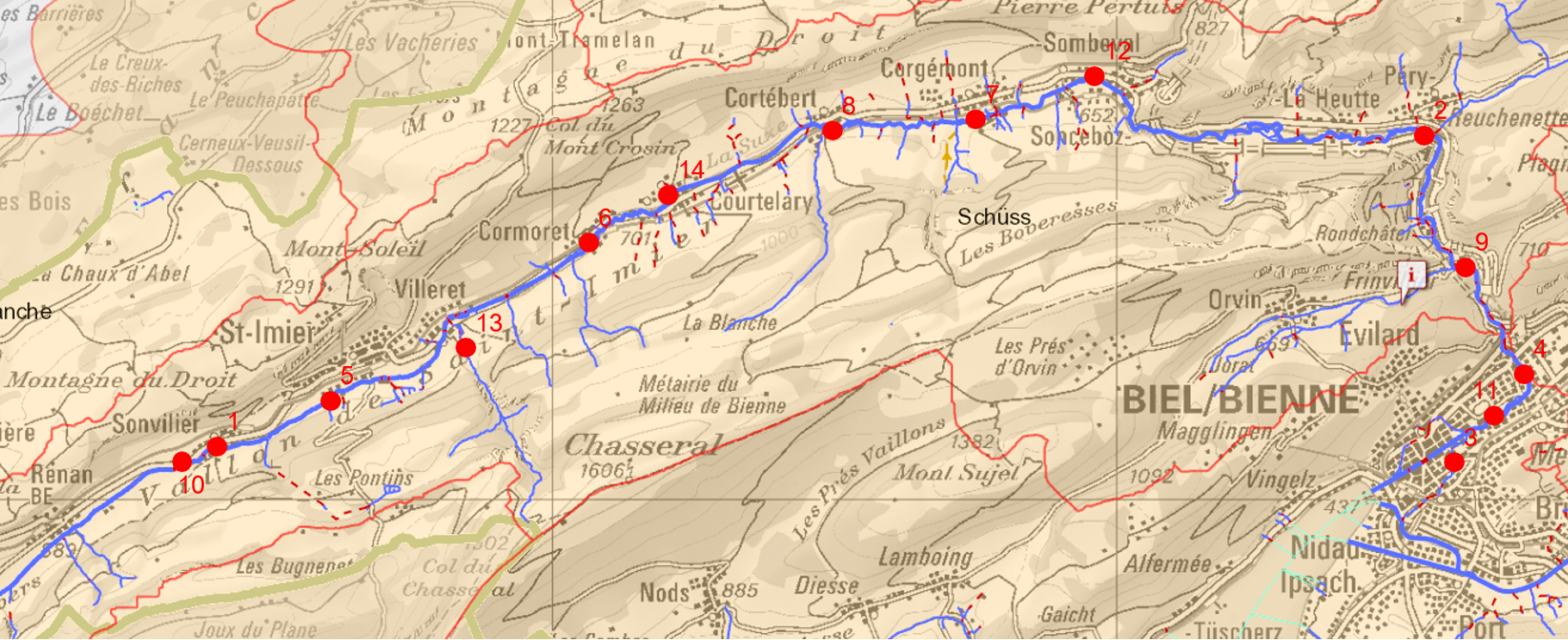

Perimeter

Die Schüss entspringt im Kanton Neuenburg und fliesst weniger als einen Kilometer weiter unten bei Renan auf bernisches Gebiet. Sie durchfliesst das gesamte Vallon de St-Imier, dann das Bas-Vallon, bevor sie durch die Schluchten von Rondchâtel und Taubenloch nach Biel geführt wird. Mitten in der Stadt Biel teilt sich die Schüss in drei Arme. Zwei davon münden in den Bielersee, während der dritte bei Nidau in die Zihl mündet.

Nebengewässer

Zusätzlich zur Schüss mit ihren drei Bieler Armen umfasst der GRP Schüss auch einige Nebenflüsse, welche bezüglich Abfluss und Geschiebe einen bedeutenden Einfluss haben sind: Le Bez in Villeret, La Doux, Le Grabe, Le Bez in Corgémont, Le Tarreau de la Maure, Le Terbez, L'Orvine und dessen Ne-benflluss, La Jore.

Gemeinden

Auf bernischem Gebiet durchfliesst die Schüss 14 Gemeinden: Renan, Sonvilier, Saint-Imier, Villeret, Cormoret, Courtelary, Cortébert, Corgémont, Sonceboz-Sombeval, Péry-La Heutte, Orvin, Sauge, Biel und Nidau. Ausser Renan, Orvin und Nidau sind diese Gemeinden dem Wasserbauverband der Schüss SAES (Syndicat d'aménagement des eaux de la Suze) angeschlossen.

Gewässerabschnitte

Die Schüss kann dabei in zwei sehr unterschiedlichen Gewässerabschnitte eingeteilt werden: In den oberen Teil, wo sie einen typischen jurassischen Fluss abbildet und den Bieler Teil, wo sie ein typisches Abbild eines urbanen Fliessgewässers ist, dass durch dicht besiedeltes Gebiet fliesst.

Auch politisch unterscheiden sich diese beiden Abschnitte, da sie zwei unterschiedlichen Verwaltungskreisen zugeteilt sind: dem Berner Jura und Biel – Seeland. Obwohl sich die Herausforderungen auf diesen beiden Abschnitten stark unterscheiden wurde beschlossen, einen einheitlichen Richtplan für die ganze Schüss auszuarbeiten. Ein wesentlicher Grund für diese Entscheidung ist der Wasserbauverband SAES, der Gemeinden aus dem Berner Jura und Biel vereint und der weiterhin für die Umsetzung des GRP verantwortlich sein wird.

Zwei spezifische Studien zum Hochwasserschutz

Bei der Ausarbeitung des Pflichtenhefts für den GRP stellte sich heraus, dass insbesondere zwei erhebliche und komplexe Hochwasserprobleme mit erhöhter Priorität zu behandeln sind:

- Die Schüss in Biel

- Die Schüss in Villeret

Daher sind diese beiden Teilbereiche Gegenstand einer spezifischen hydraulischen Studie im Rahmen des GRP, um dringend nötige Massnahmen rasch möglichst umsetzen zu können.

Zustandsanalyse und Leitbild

- Die Zustandsanalyse ermöglicht es, aktuelle Defizite ausfindig zu machen und diese beurteilen zu können.

- Das Leitbild entwickelt und präzisiert die Ziele des Gewässerrichtplans.

Der Vergleich zwischen diesen beiden Zuständen, dem Ist-Zustand der Zustandsanalyse und des Soll-Zustands des Leitbilds, ermöglicht es gezielt jene Massnahmen zu identifizieren, welche zur Erreichung der Ziele des GRP erforderlich sind.

Sowohl die Zustandsanalyse wie auch das Leitbild werden auf die verschiedenen Themenbereiche des GRP heruntergebrochen, wobei der Hochwasserschutz und die ökologische Situation im Vordergrund stehen.

Folgende Bereiche werden bei der Planung ebenfalls berücksichtigt:

- Längsvernetzung: Die Längsvernetzung gewährleistet die Verbindung von Lebensräumen im Wasser und am Ufer und ist insbesondere für die Fischwanderung ein zentraler Punkt.

- Strukturierung des Flussbetts und der Ufer, Geschiebetransport sind wichtige Aspekte im Bereich der Gewässerrevitalisierung.

- Quervernetzung von Lebensräumen: Die Revitalisierung entlang eines Gewässers ist nur dann sinnvoll, wenn es mit anderen nahe gelegenen, natürlichen Lebensräumen verbunden ist.

- Freizeit: Ein wichtiger Aspekt bildet auch die Zugänglichkeit für die Bevölkerung. Flüsse bilden sind ein beliebter Bestandteil der Naherholung und müssen daher, abgesehen von den der Natur überlassenen Bereichen, auch für die Bevölkerung zugänglich und erlebbar sein.

- Weitere Interessen: Neben den Zielen des Hochwasser- und Naturschutzes gilt es weitere Interessen zu berücksichtigen, wie beispielsweise die Gewässernutzung für die Trinkwasser- und Energieversorgung und die Interessen des Denkmalschutzes und den Erhalt historischer Zeitzeugen.

Projektorganisation

Zuständigkeiten und Aufgaben

Auftraggeber / Bauherr: Entscheidungskompetenz

Budget-, Vertrags- und Verfahrensentscheidungen

Projektleitung (DirPro) : Operative Kompetenz

Steuerung des GRP

Auftragnehmer

Interdisziplinäre Studien: Wasserbau, Hydraulik, Hydrologie, Ökologie, Raumplanung

Politische Begleitgruppe (GAPol)

Technische Begleitgruppe (GATec)

Verbände

Regelmässige Information und Konsultation

Verbindlichkeit des GRP

- Der GRP ist für die kantonalen, regionalen und kommunalen Behörden verbindlich. Er ist Bestandteil des kantonalen Richtplans (Bundesgesetz über die Raumplanung) und dadurch auch für die Bundesbehörden und andere Kantone verbindlich.

- Hingegen ist der GRP weder für die Grundeigentümer noch für die Bevölkerung verbindlich.

Organisation der Umsetzung

Die Schüss verfügt bereits über einen Gewässerrichtplan und einen Wasserbauverband, welcher auch weiterhin für die Umsetzung der Massnahmen an der Schüss verantwortlich sein wird. Die Verantwortlichkeiten der Gemeinden, welche nicht dem Wasserbauverband angeschlossen sind sowie die Nebengewässern, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich des Wasserbauverbands gehören, werden noch geprüft.

Finanzierung des GRP

Anteil Bund: CHF 280 000 (35 %)

Anteil Kanton: CHF 320 000 (40 %)

Anteil Gemeinden/Wasserbauverband: CHF 200 000 (25 %)

Gesamtkosten gerundet: CHF 800 000 (100 %)

Die Kosten für die Gemeinden / den Wasserbauverband werden im Verhältnis zu den 55 000 Einwohnern im betroffenen Wassereinzugsgebiet aufgeteilt.

Aktueller Planungsstand / Zeitlicher Ablauf

Die ersten Schritte zur Einführung des neuen GRP Schüss wurden bereits im Jahr 2019 unternommen.

Die Ausarbeitung des GRP Schüss erfolgt in den folgenden fünf Phasen:

- Vorbereitungsphase (2020-21): Ausarbeitung des Auftrages und Organisation, öffentliche Ausschreibung und Auswahl der Auftragnehmer, Erhebung der wichtigsten Grundlagen usw., Grundlagenstudien (Hydrologie, Geschiebehaushalt).

- Konzepterarbeitung (2022-23):

- Austausch mit den Gemeinden und anderen involvierten Akteuren

- Hochwasserstudien Villeret und Biel

- Erarbeitung des Leitbildes, das den Ist-Zustand, die Defizite, Einschränkungen und Vorgaben beschreibt und insbesondere die Ziele festlegt

- Ausarbeitung von allgemeinen Leitsätzen und Erarbeitung der Massnahmenblätter, welche für jeden Abschnitt kurz und knapp die Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen sowie die benötigten Gewässerentwicklungsräume beschreibt

- Ausarbeitung von Massnahmen (2023-24):

- Allgemeinde Massnahmen, welche für den gesamten Perimeter gelten

- Punktuelle Massnahmen oder Strecken bezogenen Massnahmen

- Massnahmen zur Koordination der Umsetzung

- Erlass des GRP Schüss (2024-25):

- Konsultation der kantonalen Fachstellen und der Gemeinden

- Öffentliche Mitwirkung unter Einbezug von Verbänden und der Bevölkerung

- Erlass des GRP Schüss durch den Regierungsrat

- Abschluss und Bereitstellung des GRP Schüss (2025)

Inhalt des GRP Schüss

Ein GRP besteht aus mehreren Dokumenten. Man unterscheidet zwischen verbindlichen Dokumenten, welche einen «offiziellen» Charakter haben und indikativen Dokumenten, welche hinweisende Informationen beinhalten, wie Erläuterungen, Illustrationen und Referenzen.

- Bedeutung des GRP

Aktueller Zustand (Ist-Zustand), Leitbild, rechtliche Tragweite - Perimeter und Richtplankarte des GRP *

- Massnahmenblätter A (allgemein) *

betreffen den gesamten Permieter. Beispielsweise:- Hochwasserschutz

- Längsvernetzung

- Strukturierung der Gewässersohle und des Ufers

- Geschiebemanagement

- Gewässerunterhalt

- …

- Massnahmenblätter B (abschnittsweise/linear) *

Massnahmen, welche zusammenhängende Abschnitte und deren Zuflüsse betreffen - Massnahmenblätter C (prozessspezifisch, punktuell) *

Organisation und Kontrolle der Umsetzung des GRP - Planerlassverfahren

- Umsetzungsliste

Übersichtsliste über den Status der Massnahmen - Kommission oder Wasserbauverband

Organisation der Umsetzung, die mit den Gemeinden festzulegen ist - Erläuterungen

Erläuternder Bericht - Anhang / Dokumente

Leitbild, allgemeine Grundsätze, Bericht über den Geschiebehaushalt

* verbindliche Dokumente

Hinweis: Der hier beschriebene Inhalt stammt aus dem GRP Birs, Unterschiede zum GRP Schüss sind zu erwarten.

Wasserbauprojekte

Die Wasserbaupflicht liegt in erster Linie bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden. Man unterscheidet drei verschiedene Massnahmentypen:

- Gewässerunterhalt: Generelle Aufgaben;

- Wasserbaubewilligung: Die Wasserbaubewilligung umfasst bauliche Massnahmen in geringem Ausmass mit nur wenig betroffenen Grundeigentümern;

- Wasserbauplan: Für Projekte im grösseren Rahmen.

Dabei leistet der Bund und der Kanton Beiträge an wesentliche Unterhaltsarbeiten sowie Wasserbauprojekte.

Der Wasserbauverband der Schüss ist seit über 20 Jahren aktiv. Er organisiert den regulären Gewässerunterhalt und hat bereits zahlreiche Wasserbauprojekte umgesetzt.

Nachfolgend sind die wichtigsten Projekte aufgeführt, einschliesslich jener, die gemäss GRP Nebenflüsse betreffen:

Medien / Kommunikation

Inhalte folgen.

Dokumente

Inhalte folgen.